La iniciativa viene a sellar un trabajo colaborativo iniciado en 2020 y que continuará en 2021, en beneficio de los pequeños agricultores y agricultoras. En la instancia además fueron presentados los nuevos cursos gratuitos disponibles en www.chileagricola.cl.

Con el fin de aunar esfuerzos para entregar capacitación gratuita a los pequeños agricultores y agricultoras del país, así como a quienes asesoran a la Agricultura Familiar Campesina, autoridades del Ministerio de Agricultura y sus servicios, junto con representantes de universidades, institutos técnicos y profesionales, organismos públicos e instituciones ligadas al sector, firmaron un Compromiso por la Capacitación del Agro.

La actividad, realizada en el campus oriente de la Pontificia Universidad Católica (PUC), fue encabezada por la Directora Ejecutiva de FUCOA, Francisca Martin, y contó con la presencia del Director Nacional del INIA, Pedro Bustos; el Subdirector Nacional de INDAP, Luis Bravo; Rodrigo Figueroa, Decano de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la PUC; Cecilia Echeverría, Decana de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la U. Pedro de Valdivia; Pilar Ulloa, Directora de la Escuela de Agronomía de la UDLA; Pilar Mazuela, Decana de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la U. de Tarapacá; y Gastón Ramos, Director de Empleabilidad y Vinculación con el Medio de DUOC UC.

Esta firma viene a sellar un trabajo colaborativo iniciado en 2020 y que continuará en 2021, a través de iniciativas como la Escuela de Capacitación Chile Agrícola (www.chileagricola.cl), desarrollada por la Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro (FUCOA) del Ministerio de Agricultura.

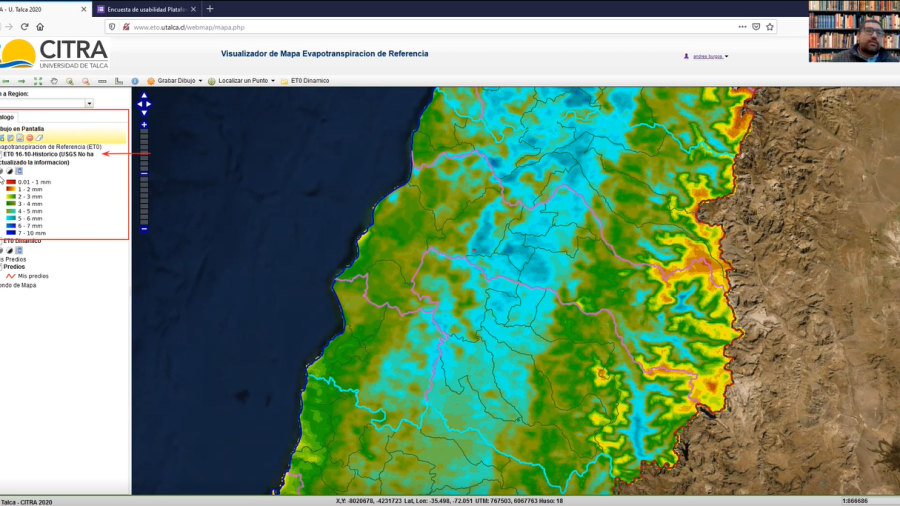

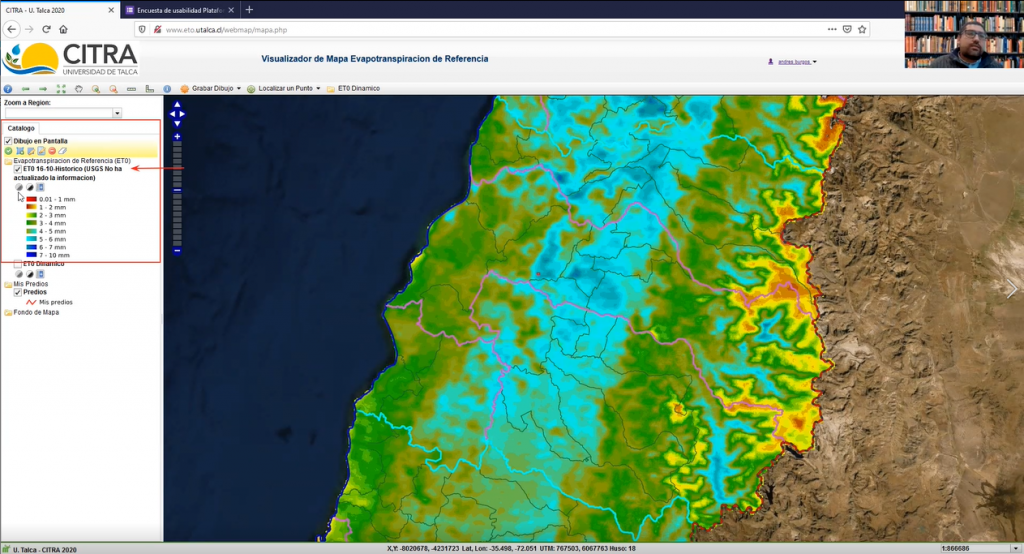

El compromiso fue suscrito también por CNR, SAG, FIA, CIREN y ACHIPIA del Minagri, junto con FAO, Prodemu, Sercotec, UC Davis Chile, el CITRA de la U. de Talca y las facultades de Agronomía de U. de Chile, U. del Maule, U. Católica de Temuco, U. de Aconcagua, U. Austral y U. de la Frontera.

Junto con destacar el apoyo de las instituciones y universidades para entregar capacitación a los pequeños productores, el Subsecretario de Agricultura, José Ignacio Pinochet, señaló que “hemos enfrentado un año complejo, que ha obligado a que todos nos adaptemos a una nueva realidad. Esta plataforma es un claro ejemplo de que la coordinación público-privada es la clave para que los agricultores puedan potenciar su producción y enfrentar tiempos complejos”.

Por su parte, la Directora Ejecutiva de FUCOA, Francisca Martin, agradeció el apoyo de todas las entidades que colaboran con cursos y contenidos en la Escuela de Capacitación Chile Agrícola. “Este trabajo colaborativo con distintas instituciones públicas y privadas nos permite contar con una plataforma web única, que entrega capacitación, información y una agenda de concursos e iniciativas al servicio de la agricultura, especialmente para los pequeños agricultores”, afirmó.

Nuevos cursos y herramientas

En la instancia además fueron presentados 11 cursos gratuitos disponibles para los usuarios registrados en www.chileagricola.cl, los que fueron desarrollados por servicios del agro, instituciones educacionales y entidades ligadas al sector, en temas clave para la pequeña agricultura como “Producción frutícola en escenario de pandemia y sequía”, “Monitoreo de Drosophila suzukii” y “Contabilidad: aspectos básicos y cómo constituir una sociedad”, entre otros.

Al respecto, el Subsecretario Pinochet señaló que “el cambio climático, la seguridad alimentaria, la agricultura sustentable y las buenas prácticas agrícolas son solo algunos de los desafíos para los que debemos estar preparados y estos cursos sin duda entregan herramientas, de manera transversal, para enfrentarlos”.

Francisca Martin, Directora Ejecutiva de FUCOA, agregó que “la capacitación online es de gran relevancia, dadas las nuevas tecnologías y herramientas de información; sin ellas puede generarse una mayor brecha entre los pequeños agricultores y los medianos o grandes”.

Los cursos, conformados por módulos temáticos con videos instructivos para ver online y fichas descargables, están disponibles en el sitio web de forma permanente, por lo que los usuarios podrán acceder a ellos en cualquier momento y completarlos durante el tiempo que lo requieran. Cumplido el 100% de cada curso, el usuario puede acceder además a un diploma descargable de cumplimiento del curso, así como un sello distintivo digital, compartible a través de redes sociales.

Asimismo, la plataforma incorpora también el nuevo Mercado Chile Agrícola, herramienta en la que los visitantes podrán buscar y ofrecer trabajos, productos y servicios agrícolas. A la fecha, ya incluye cerca de 100 datos sobre productos y servicios disponibles a lo largo del país.

Cabe destacar que a la fecha, la Escuela de Capacitación Chile Agrícola cuenta con más de 300 contenidos instructivos (videos, manuales y fichas) clasificados en 9 grandes temas: agua, agricultura sustentable y cambio climático, buenas prácticas, control de plagas y enfermedades, emprendimiento y gestión comercial, instrumentos de apoyo y financiamiento, manejo productivo, tecnología e información, manejo forestal y Covid-19. La plataforma permite ver los contenidos online, descargarlos e imprimirlos, así como compartirlos directamente en redes sociales y por e-mail con un simple clic.

Asimismo, www.chileagricola.cl ofrece al usuario registrarse para personalizar la búsqueda de contenidos, guardar material favorito, etc.; y por otra parte, integrarse a la comunidad Chile Agrícola, donde cada usuaria o usuario registrado puede tener contacto con grupos de interés del sector (ejecutivos comerciales agrícolas, extensionistas Prodesal, representantes de empresas e instituciones, etc.) y participar en instancias como foros de discusión, entre otras funcionalidades.

Las nanoburbujas elevan la concentración de oxígeno entre un 100 y 300% y lo distribuye de manera uniforme. Esto genera un impacto directo en la productividad, sanidad y resistencia de los cultivos.

Las nanoburbujas elevan la concentración de oxígeno entre un 100 y 300% y lo distribuye de manera uniforme. Esto genera un impacto directo en la productividad, sanidad y resistencia de los cultivos.

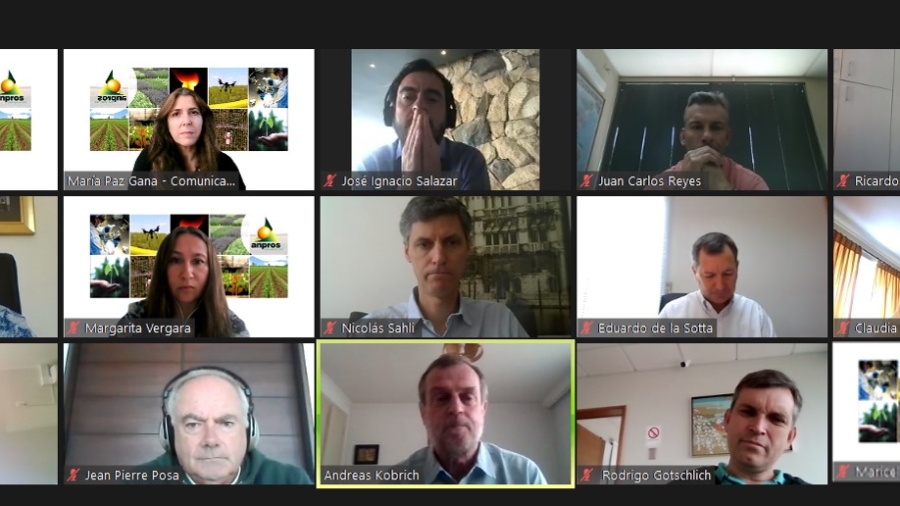

La actividad reunió a actores públicos y privados ligados al sector silvoagropecuario, para presentar distintas miradas sobre la optimización del recurso hídrico.

La actividad reunió a actores públicos y privados ligados al sector silvoagropecuario, para presentar distintas miradas sobre la optimización del recurso hídrico.